寄附金申請サイトAcademic Support Navi のSaaS 展開

1.はじめに

医療機関や研究機関における医学・薬学研究に対して、製薬企業から寄附金が提供されているが、昨今は、このような資金提供を含む産学連携の活動について透明性を高めることが求められている。

その一環として、寄附金の申請を製薬企業のWebサイトで受付ける動きが出てきた。

現在、CACでは、Academic Support Navi (2016年1月現在、商標登録出願中)という名称で、製薬企業向けに寄附金申請サイトをSaaSの形態で提供するサービスを立ち上げるべく、プロジェクトを進めている。

本稿ではそのプロジェクトについて紹介する。

2.背景

製薬企業の業界団体である日本製薬工業協会は2011年に「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」を策定、会員各社はこれに沿って2013年度から資金提供に関する情報を公開している。

また、さらに透明性を高めるため、寄附金の申請をWebサイトで受付ける企業が出てきた。これまでは、主に製薬企業のMR*1を経由して処理されてきた寄附金の申請を、営業・マーケティング活動から切り離し、申請者はWeb経由で申請、これを社内の担当部門がダイレクトに受付けるという形態である。

大手外資に比べ内資の製薬企業はこういった対応がやや遅かったが、2015年4月以降、内資の最大手2社が、寄附金の申請を受付けるWebサイトを立上げ、運用を開始した。

最大手の2社がWebサイトを立ち上げたことで、主に奨学寄附金*2の申請を対象に、製薬業界全体で同様の方法を検討する企業が増えてきた。

CACはこれら2社の開発・運用などを支援させて頂いた経緯もあり、製薬業界全体に広く同様のソリューションを提供できるよう、今回のプロジェクト発足となった。

- *1Medical Representative。医薬品の適正使用のため、医療従事者を訪問すること等により、医薬品の品質、有効性、安全性などに関する情報の提供、収集、伝達を主な業務として行う。

- *2製薬企業から提供する寄附金は、医学・薬学に関する学術研究の振興を目的とし、主に以下の3種類に分類できる。

奨学寄附金:大学医学部等、研究機関併設医療機関への寄附、研究公募による寄附

学会等寄附金:学会等会合開催費および会合開催以外の学会活動等への寄附

一般寄附金:奨学寄附金・学会等寄附金に該当しない寄附金、医療用医薬品の無償提供、物品寄附、原末提供、財団等への寄附等

3.システム化に際しての考慮

仕様面や技術面における特殊性はない。ただ、ソリューションを製薬業界全体に展開する上では、以下のような点を考慮する必要がある。

●製薬業界全体への浸透

業界団体の取組みに沿った動きであるため、大手から中堅まで様々な規模の製薬企業がスムーズに導入できるような提供形態が望まれる。

また、システムを提供する側の事情にはなるが、多くの企業に一斉にシステムを展開できるような考慮も必要である。

●申請者に各社共通のインタフェースを提供

申請者はこれまでMRと対面で申請を行ってきたが、これをWeb経由での申請とすることで、移行当初は申請に手間取ることが予想される。

業界全体がWeb経由にシフトしていくことを想定すると、申請者の利便性の面から、各社個別のユーザーインタフェースではなく、業界全体で統一したインタフェースを提供することが望ましい。

また、今後の業界方針などをシステムに反映し、速やかに各社の運用に反映できるような考慮も必要と考えられる。

●セキュリティ面

申請を行う研究者の個人情報や研究内容など、当プロジェクトでは取扱いに慎重を要する情報が対象となるため、高いセキュリティを維持することが求められる。

4.SaaS*3の採用

今回は、以下のような理由からSaaSの形態でソリューションを提供することとした。

- *3SaaS(サース。Software as a Service)は、必要な機能を必要な分だけサービスとして利用できるようにしたソフトウェア(主にアプリケーションソフトウェア)もしくはその提供形態のこと。一般にはインターネット経由で必要な機能を利用する仕組み。

●従量制の課金

業界に広く浸透を図るには、大手ほどコストをかけることができない中堅規模の企業にも導入しやすい形態とする必要がある。

今回のサービスの提供価格は、申請の件数に応じた従量制の料金と、システムの維持や運用に必要な固定の料金を組み合わせ、企業の体力に応じた負担で利用できるような体系とした。

●初期投資の負荷軽減

また、SaaSであれば、サーバー等のITリソースの手配や運用体制を整えるような負荷もなく、初期コストを抑えたかたちで導入が可能となる。

実際に、導入を検討している企業からは、資産を持たずにソリューションを導入できるということにメリットを感じるという声が多く聞かれた。

●速やかな展開

業界の取組みに沿った動きということで、こういったソリューションは、多くの企業に並行して速やかに展開されることが望まれる。

オンプレミスでの展開となると、各社固有のプロジェクトを並行して進めるような対応が必要となり、どうしても展開のスピード感という点では限界がでてくる。

CAC側でシステムを一括で構築、SaaSで提供することで、スムーズに多くの製薬企業に展開することが可能となる。

また、MR-Navi*4のフレームワークを活用し、個別にプログラミングすることなく各社のカスタマイズの要望に、短時間で応えられるような構造とした。

- *4MR-Naviは、CACが提供する製薬企業向け営業支援システム。製薬企業8社への提供実績がある。

●共通インタフェースの提供

申請者に各社共通のユーザーインタフェースを提供するという点でも、SaaSのメリットはある。

新しい業界方針を取り入れシステムの改修が必要になった場合など、オンプレミスで各社個別に対応するというのでは限界がある。

SaaSであれば、前述のフレームワークで対応し、各社のシステムに一斉に反映するような対応も無理なく行うことができる。

●セキュリティの確保

研究者の個人情報や研究内容などの情報保護という点で高いセキュリティを維持する必要がある。

このためには、システム導入や改修の度に、専門の外部機関などによるセキュリティチェックを行うことが望ましいが、オンプレミスのシステムを個別に維持するとなると、各社の負担は軽くはない。

セキュリティを担保したSaaSの形態でシステムを提供することで、利用者はこういったことを意識せずセキュアなシステムを使用することができる。

●C-nu@ge Enterprise Cloud+*5の活用

システムのインフラには、C-nu@ge Enterprise Cloud+を活用することとした。

利用企業の増加にともなう必要リソースの増加に柔軟に対応するため、また、運用管理面での利便性、セキュリティ要件なども考慮したうえで利用を決めた。

- *5Amazon Web Services(AWS)が提供するクラウド環境下に設置されたセキュアな専用領域Amazon Virtual Private Cloud(Amazon VPC)と、監視・運用機能をセットにした、CACが提供するIaaSサービス。

5.システムの仕様

冒頭で述べたとおり、寄附金の申請をWebサイトで受付けるシステムである。

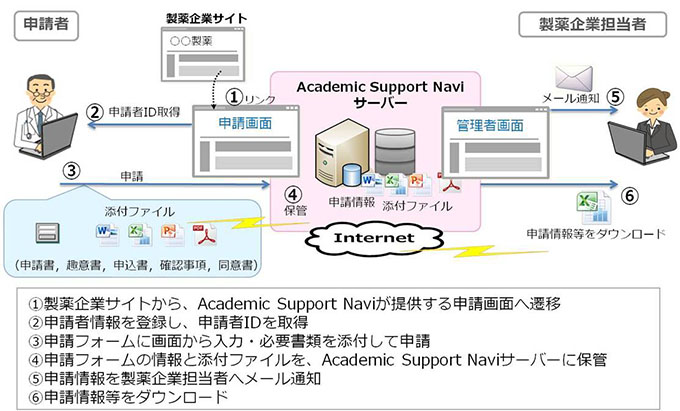

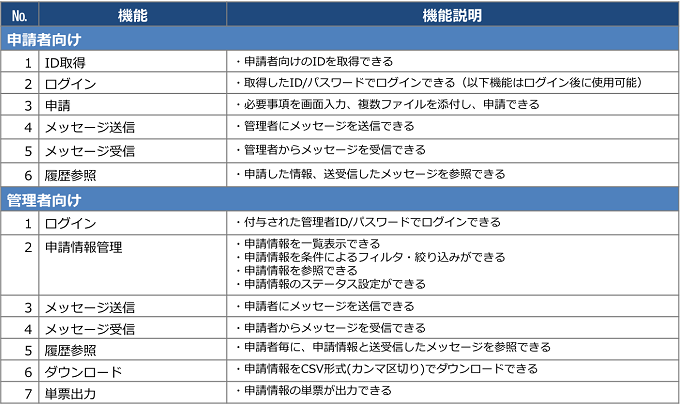

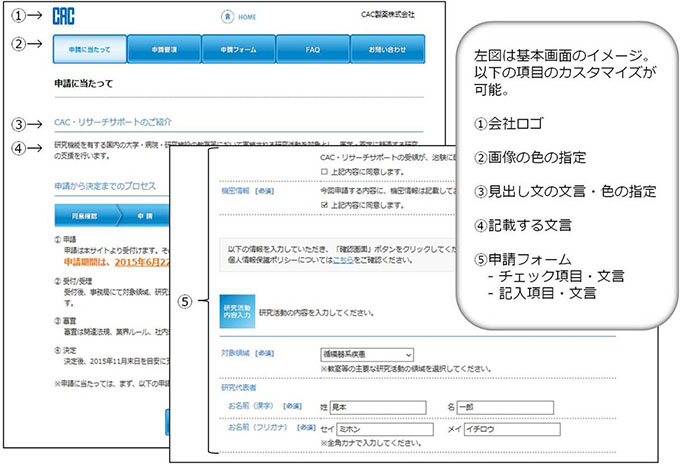

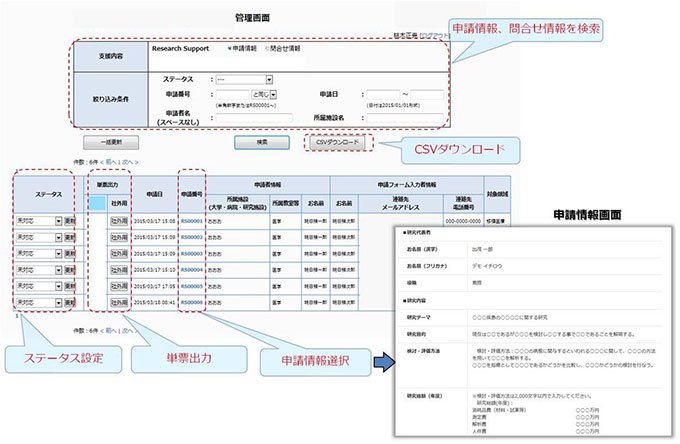

システムの利用イメージを図1に、システムの機能一覧については表1に、申請者が参照することになるサイトの画面とカスタマイズのイメージを図2に、製薬企業側で使用する申請情報の管理画面イメージを図3に示す。

Academic Support Naviの目的はWeb化することにより寄附金の透明性を高めることであるが、システム化にあたり、システムの主な利用者となる製薬企業の管理者の利便性は考慮しなければならない。

大手企業であれば、奨学寄附金の提供件数は、年間で1000件から2000件近くなる。

応募件数となるとこれをさらに上回ることになり、システムの仕様が業務担当者の負荷を大きく左右する。

●システム上でのメッセージ送受信

申請情報はWebで受付け、その後の申請者と製薬企業間のやりとりはメールや電話で行うという方法も考えられる。ただその場合、申請情報やステータスとメールの紐付け、また、メール自体の管理が煩雑になる可能性がある。

そこで、申請者と製薬企業のやりとりをシステム上で行えるようにした。

システム上で、申請者情報、申請情報や審査のステータス、申請者とのメッセージのやりとりを一元管理できることで、管理者の負担は軽減され運用上のミスなども削減できると考えられる。

また、メッセージにはファイルの添付ができる仕様となっており、選考後の書類のやりとりなど、将来的な運用の改善に幅をもたせられるよう配慮している。

●申請者とのステータス共有

申請者が行った各申請について、製薬企業側ではステータス(受付/受理/不受理など)をセットし、申請者はそのステータスを参照できる仕様とした。

申請者からの状況確認の対応など製薬企業側の負荷を軽減できることとあわせて、申請者側の利便性の向上にも繋がる。

これらの機能を実装するためには申請者へのIDの付与が必要であるが、これは申請者の利便性向上にも繋がる。

●申請者へのID付与

申請者は付与されたIDでログインすることで、申請した情報や、ステータス、製薬企業とのメッセージ履歴を確認することができる。

6.スケジュール

新年度の4月から募集を計画している製薬企業もあり、1ヵ月前の2016年3月には製薬企業が告知のページを公開できるよう、準備を進めている。

7.おわりに

CACは1966年の設立以来、半世紀近くにわたり多くの製薬企業をサポートし、独立系IT企業として成長してきた。その過程で培ってきた経験やノウハウをもとに、製薬業界全体で取り組んでいる透明性の向上に貢献できるよう、本プロジェクトを着実に進めていきたい。